X(旧Twitter)で着実に伸びているアカウントには、共通した考え方があります。それは、「誰に向けて」「どんな行動(反応)を起こしてほしいのか」をはっきり決めたうえで、テーマやトーンをブレさせずに投稿し続けていることです。見る人にとって価値のある体験を、少しずつ積み重ねているアカウントほど、アルゴリズムにも人にも評価されていきます。

Xのホーム画面に表示される「おすすめ(For You)」に載るかどうかは、ユーザーごとの過去の行動、似た興味を持つユーザーの反応、そして投稿単体のエンゲージメント(いいね・返信・リポスト・ブックマーク・滞在時間など)といった複数の要素の組み合わせで決まります。

この記事では、私がコンサルティングの現場で何度も検証してきた「反応設計」の考え方を、X初心者の方にもイメージしやすい言葉でお伝えします。

Contents

- 1 Xの「おすすめ」は、「自分」と「自分に似た人」の反応で決まる

- 2 「反応の多さ」は拡散の燃料。ただし、設計なしでは続かない

- 3 「雑多な発信」はAIを迷子にする——ジャンルは3つに絞る

- 4 「似たユーザーの反応」を味方にする3つの具体的な打ち手

- 5 6.「増える人はより増え、伸び悩む人はより届かない」——偏りをどう乗り越えるか

- 6 7.「エンゲージメントの質」を高める3つの投稿パターン

- 7 8.「外部リンクは嫌われるのか?」という疑問への答え

- 8 9.「継続」はAIに伝わる——投稿頻度とリズム

- 9 10.E-E-A-Tで「人に役立つ投稿」になっているかを確認する

- 10 反応を「設計」し、継続で信頼を積み上げる

Xの「おすすめ」は、「自分」と「自分に似た人」の反応で決まる

まず押さえておきたいのは、Xの「おすすめ(For You)」は、あなた自身の行動だけを見ているわけではない、という点です。Xは、あなたが今までどんな投稿に反応してきたかを見ていますが、それと同時に、「あなたと似た興味や行動パターンを持つ人たち」がどんな投稿に強く反応しているかも見ています。

たとえば、ランドクルーザーに関する投稿によく反応している100人のユーザーがいたとします。Xが彼らの行動を分析すると、実はその多くが「焼肉」の投稿にもよく反応している。するとXは「ランドクルーザーが好きな人は焼肉コンテンツとも相性が良さそうだ」と判断し、101人目のランドクルーザー好きであるあなたのタイムラインにも、焼肉関連の投稿を出してくる、というような連想が起こります。

GoogleやYouTubeのような検索型サービスは、「入力されたキーワード」と表示結果の結びつきを重視します。一方で、XやInstagramのタイムラインは、「どのユーザーが」「どの投稿に」反応しているかという行動の組み合わせ(共起)を重視します。そのため、単純なキーワード一致よりも、「この人はこういう投稿も好きそうだ」という予測をしやすく、新しい発見が生まれやすい設計になっています。

「反応の多さ」は拡散の燃料。ただし、設計なしでは続かない

Xのアルゴリズムには、とてもわかりやすい側面があります。それは、「多くの人が反応している投稿は、さらに多くの人に見せよう」という考え方です。いいね、リポスト、返信、ブックマーク、動画なら視聴完了率、プロフィールに飛んだ回数、その投稿画面にどのくらい滞在したかなど、さまざまな行動が短い時間の中で集中して起これば、Xはその投稿を「人気が高い」と判断し、「おすすめ」での露出を一段階引き上げます。

逆に言うと、毎回の投稿がなんとなくで作られていて、目立った反応が少ない状態が続くと、少しずつ表示されにくくなっていきます。ここで重要になるのが、「たまたま反応が出た」ではなく、「反応が起きる理由」を意図的につくる設計です。

私が現場でクライアントにお伝えしているのは、投稿を三つのパートに分けて考える方法です。冒頭の数秒(または1〜2行)では、読者が「これは自分のことだ」と感じられる問いかけや状況から入ります。中盤では、自分の経験に基づいたエピソードや数字を出し、「この人は実際にやっている」と伝わる内容にします。そして最後に、「あなたならどうしますか?」「投票で教えてください」「引用リポストで事例を教えてください」といった一言を添え、読者が参加しやすい形で締めくくります。

この三段構成を意識するだけで、「いいね+返信+リポスト」をインプレッションで割った平均反応率が、1.4〜2.1倍に伸びたケースを何度も経験しています。アルゴリズムは「数」に敏感だからこそ、数が集まりやすい形に設計することが重要なのです。

「雑多な発信」はAIを迷子にする——ジャンルは3つに絞る

次に大切なのが、「このアカウントは何について発信しているのか?」というテーマの一貫性です。Xが「誰におすすめするか」を決めるためには、「この人はこの分野の情報をよく発信している」と判断できる軸が必要です。

ところが、ある日はAIの話、別の日はランチの写真、その次の日は天気の愚痴というように、日によって話題がバラバラだと、アルゴリズムはそのアカウントを正しく学習できません。「この人の投稿を、誰に見せれば喜ばれるのか」がわからず、結果として「おすすめ」に出しにくくなってしまいます。

そこで私は、クライアントには「メインの1軸」と、それを支える「周辺2軸」、合計3つのテーマに絞って発信することを提案しています。たとえば、メインの軸を「AI×中小企業の集客」と決め、周辺の軸として「具体的な事例紹介」と「運用の型(テンプレートや手順の解説)」を選ぶイメージです。この3つに絞って、少なくとも3か月はブレずに投稿を続けてもらいます。

こうすると、XのAIに対して、「このアカウントは中小企業の集客に関するAI活用や、具体的な事例や運用方法を発信している人だ」と、はっきり伝えられるようになります。テーマが絞られているほど、「この分野に興味がある人におすすめしよう」という判断がしやすくなるわけです。

実際に、住宅会社のクライアントで、メインテーマを「地震に強い家」、周辺テーマを「資産価値」と「断熱・省エネ」として半年間発信を続けてもらったことがあります。このときは、「#地震に強い家」「#資産価値」「#断熱」といったハッシュタグのタイムラインで、常に目に入る“おなじみのアカウント」になりました。その結果、ユーザーとの最初の接点が、「検索で見つけてもらう」から「おすすめで流れてきた投稿をきっかけにプロフィール→問い合わせ」という流れに置き換わり、問合せ数も安定して増えていきました。

「似たユーザーの反応」を味方にする3つの具体的な打ち手

ここからは、Xの特徴である「似たユーザーへの拡散」を、意識的に味方につける具体的な打ち手を三つに絞ってお話しします。

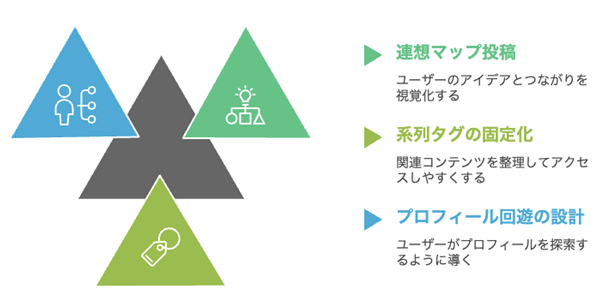

一つ目は、「連想マップ投稿」です。これは、ひとつの投稿の最後に「次に気になりそうなテーマ」を書いておく方法です。たとえば、「AIで求人票を改善する」という投稿の最後に、「そのあと面接ではどんな質問をすべきか」「入社初日にどうオンボーディングするか」といった次の関心の方向性を示しておきます。こうすることで、フォロワーとそのフォロワーに似た人たちの頭の中で、関連テーマへの関心が広がり、連鎖的に反応が起こりやすくなります。

二つ目は、「系列タグの固定化」です。毎回バラバラのハッシュタグを使うのではなく、「ビッグなタグ」「中くらいのタグ」「ニッチなタグ」というように、自分なりのセットを決めてしまいます。たとえば「#マーケティング」「#AI活用」「#中小企業採用」という組み合わせをほぼ毎回使い、毎週同じ曜日と時間帯に投稿を続けると、そのタグのタイムライン上で「よく見かけるアカウント」として認識されやすくなります。タグの世界で“常連客」のような立ち位置を取るイメージです。

三つ目は、「プロフィール回遊の設計」です。投稿からプロフィール、固定ポスト(プロフィールの一番上に表示して常に見てもらえるようにする投稿)、さらに外部記事(ブログやLPなど)への流れをあらかじめ一本のルートとして設計しておきます。投稿を読んだ人がプロフィールに飛んだとき、そこに「この人は何者なのか」「どんな実績があるのか」がわかる情報があり、固定ポストから最も読んでほしい記事や事例集にすぐアクセスできるようにしておくのです。

こうした設計をしておくと、プロフィールへの遷移やプロフィール画面での滞在時間が自然と増えます。これらの指標は、「おすすめに出す価値があるアカウントかどうか」を判断する際の材料にもなっていると考えられます。

6.「増える人はより増え、伸び悩む人はより届かない」——偏りをどう乗り越えるか

Xのアルゴリズムは、現在の結果をそのまま増幅する性質があります。すでに高い反応を集めているアカウントは、さらに多くの人の目に触れるようになり、反応が少ないアカウントは、ますます表示されにくくなっていきます。そのため、「うまくいっている人はどんどん伸び、伸び悩んでいる人は余計に苦しく感じる」という格差が生まれやすい構造です。

しかし、ここで諦める必要はありません。私が現場でうまくいったケースで実践しているのは、まず現状を落ち着いて把握することです。直近28日間のデータを投稿ごとに眺め、特にプロフィールへの遷移率、保存(ブックマーク)の割合、引用リポストの割合に注目します。これらは、ユーザーが「あとで見返したい」「誰かに紹介したい」と感じた度合いを表す指標だからです。

次に、反応が良かった上位20%の投稿を並べて読み返し、共通している一文、画像の雰囲気、構図などを言葉にしていきます。そのうえで、冒頭の問いかけ、サムネイル画像の文字、ハッシュタグの組み合わせといった要素を、一度に全部変えるのではなく、週ごとに一つずつ変えて検証していきます。

また、反応が最も立ちやすい曜日や時間帯を二つほど見つけ、その時間帯に投稿を固定して2か月ほど続けると、「この時間にこのアカウントが良い投稿を出してくる」というパターンがAIにも伝わりやすくなります。さらに、二択の投票や、空欄を埋めてもらう簡単な質問、「引用リポストで事例を教えてください」といった、参加のハードルが低い形の投稿を意識的に増やしていくことで、「何も反応がない」という状態から抜け出しやすくなります。

こうした地道な取り組みを続けることで、「おすすめ経由の表示数が横ばいだったアカウントが、少しずつ右肩上がりに変わっていった」という事例を、特にB2Bの分野で多く見てきました。中でも、保存(ブックマーク)の数は、B2Bでは非常に重要なシグナルになっていると感じます。

7.「エンゲージメントの質」を高める3つの投稿パターン

次に、単に反応の数を増やすだけでなく、「中身の濃い反応」を増やすための投稿パターンについてお話しします。私のクライアントの現場で特に成果が出ているのは、三つの型です。

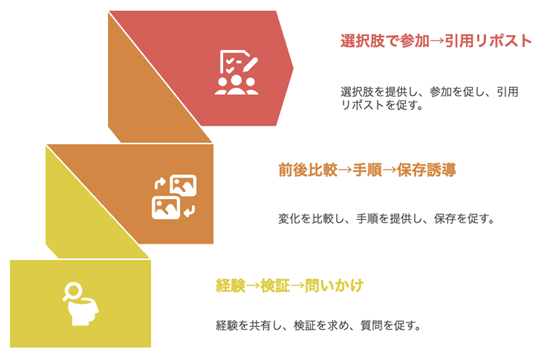

一つ目は「経験→検証→問いかけ型」です。たとえば、「昨日、当院のキャンセル防止の案内文を“この一文」だけ変えました。その結果、来院率が5.8%改善しました。あなたの医院では、予約導線のどこを見直しますか?」というように、自分の現場で実際に試したことと数字をまず伝え、そのうえで読者に問いかける形です。読む人は「自分の現場ならどうだろう」と考えやすくなります。

二つ目は「前後比較→手順→保存誘導型」です。たとえば、「LPの導入3行を変えたことでCVRが1.9倍になった。その際には、現状の課題を示し、共感を呼び、行動の約束をするという三つの流れに整えた。詳しいテンプレートは固定ポストにまとめてあるので、必要な方は保存しておいてください」といった流れです。成功したビフォーアフターと手順を示したうえで、「詳細は固定ポストへ」と誘導すると、「これはあとで見返したい」と感じた人の保存が増えます。

三つ目は「選択肢で参加→引用リポスト誘導型」です。「求人応募が増えたのはどこを変えたときでしたか? A:求人票の冒頭、B:面接の質問、C:初日のオンボーディング。あなたの現場では?」というように、まず簡単に選べる選択肢を出し、そのうえで「引用リポストで事例を書いてもらえると嬉しいです」と促す方法です。読者はとりあえず選ぶだけなら気軽に参加しやすく、その一部が自分の事例を引用リポストで紹介してくれる、という流れが自然に生まれます。

これら三つの型に共通しているのは、「読者が自分の現場に置き換えて考えやすい」という点です。ある製造業B2Bのクライアントでは、投稿をこの三つの型に切り替えてから4週間で、引用リポストの数が2.3倍に、プロフィールへの遷移が1.7倍になりました。

8.「外部リンクは嫌われるのか?」という疑問への答え

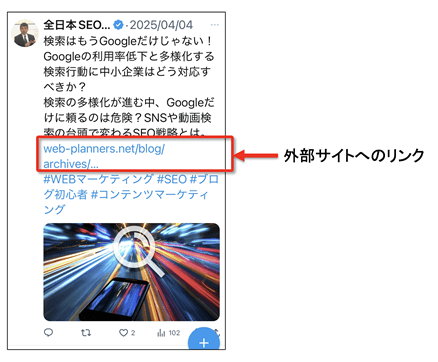

X運用の相談で非常によく出るのが、「外部リンクを張ると、Xから嫌われて伸びないのではないか?」という質問です。実務的な感覚として、リンク付き投稿は短期的な反応がやや落ちることが多いのは確かです。しかし、だからといってリンクを一切張らない運用にしてしまうと、せっかくの集客や信頼構築のチャンスを失ってしまいます。

私が現場で意識しているのは、まず投稿の本文だけで価値が完結していることです。つまり、リンクをクリックしなくても、「この投稿を読んでよかった」と感じてもらえる内容にしておくこと。そのうえで、「もっと詳しく知りたい人のために、解説記事をこちらにまとめました」といった位置づけで、リンクを「追加の学びの入り口」として添える形にします。

そして、リンク先のLPやブログ側には、実際の事例、計測した数字、実名の声など、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を示す要素をしっかり載せておきます。これにより、SNSでの出会いをきっかけに、検索や再訪問でじっくり読んでもらい、信頼を深めてもらう導線ができます。

9.「継続」はAIに伝わる——投稿頻度とリズム

「毎日どのくらい投稿すれば良いですか?」という質問も、よくいただきます。私の答えは一貫していて、「頑張れば守り続けられる頻度で、投稿のリズムを固定すること」です。

Xのおすすめ表示は、単発のバズ投稿だけで決まるものではありません。むしろ、「このアカウントはいつも一定以上の反応を取っている」という安定感のほうが、長期的には効いてきます。そのため、1日1〜2本を目安に、なるべく同じ時間帯に投稿することをおすすめしています。

2か月ほど続けてデータを見ると、「どの曜日のどの時間帯に反応が立ちやすいか」が見えてきます。そこで、特によく伸びている時間帯に投稿を寄せていくと、「この時間にこのアカウントの良い投稿が届きやすい」とAIに覚えてもらいやすくなります。

美容クリニックのアカウントで、毎日19時投稿に固定したケースでは、来院前の時間帯に閲覧されることが増え、その翌朝の電話問い合わせが増加しました。ユーザーの生活リズムと投稿のリズムがフィットし、AIもそれを学習していくことで、ビジネスの成果に直結した好循環が生まれた例です。

10.E-E-A-Tで「人に役立つ投稿」になっているかを確認する

最後に、Xの投稿にもそのまま応用できる「E-E-A-T」の考え方を一度整理しておきます。これはGoogleの品質評価の枠組みですが、SNSの発信にもそのまま当てはまります。

まず、Experience(経験)です。自分やクライアントの現場で、実際に試してみた手順や数字がきちんと含まれているかどうかを確認します。次に、Expertise(専門性)として、なぜその手順がうまくいったのか、専門家としての視点で理由を説明できているかを見ます。さらに、Authoritativeness(権威性)として、肩書や実績、登壇歴、資格、メディア掲載などの要素を、プロフィールや固定ポストでわかるようにしておきます。最後に、Trust(信頼性)として、誇張がなく、根拠となるURLや計測方法がはっきり示されているかを振り返ります。

この四つは、検索に強いコンテンツを作るときだけではなく、SNSの投稿クオリティを高めるうえでも役に立つ「普遍的なチェックポイント」です。Xでの投稿と、自社サイトのコンテンツの両方でE-E-A-Tをそろえていくことで、SNSからの認知と検索からの流入を連動させやすくなります。

反応を「設計」し、継続で信頼を積み上げる

ここまで見てきたように、Xのアルゴリズムは単純に「人気の投稿を上に出す」仕組みではありません。あなたと似たユーザーの反応、あなたの投稿への反応の積み重ね、発信の継続性、そしてE-E-A-T的な信頼性。こうした要素が絡み合いながら、「このアカウントは誰にとって信頼できる発信者なのか」を判断していきます。

だからこそ、目先のバズだけを狙うのではなく、毎日の小さな反応を積み上げる姿勢が重要です。反応が落ち込む時期こそ、データを眺めて原因を仮説立てし、少しずつ投稿の切り口や構成を変えながら、それでも発信をやめないことが大切です。

反応を「設計」し、それを「継続」することでしか見えない景色があります。この地道なサイクルを回し続けた人だけが、最終的にAIからも人からも「選ばれる発信者」になっていきます。