私はSEOとSNSを組み合わせた集客コンサルティングを行ってきました。その中で感じるのは、企業がX(旧Twitter)を上手に活用できていると、ブランド認知と売上に拡大が加速するということです。特に、Xの「おすすめ」欄(For You)に自社の投稿が載るかどうかで、見られる回数が10倍以上変わるケースもあります。

今回の記事では、Xの「おすすめ」に選ばれるために必要なポイントを、私自身が実際のクライアント指導で得た知見と、Googleや海外の専門サイトの情報をもとにわかりやすく解説します。

Contents

Xの「おすすめ」欄はどう決まるのか?

Xのホーム画面を開くと、「おすすめ」と「フォロー中」という2つのタブがあります。この「おすすめ」こそが、多くの人に見てもらえるかどうかを左右する重要な場所です。Xのアルゴリズムは、ユーザーの過去の行動履歴や関心ジャンルを分析して、その人に最適な投稿を自動で選んで表示しています。

たとえば、過去にAI関連の投稿に「いいね」した人には、AIニュースやChatGPT、Google Geminiなどの話題が多く表示される傾向があります。Xはユーザーの興味関心を細かくトラッキングしているため、「この人に刺さりそうな投稿」を高い精度で予測して出すわけです。

この仕組みはGoogleの検索アルゴリズムにも似ています。Google検索でも、ユーザーが過去にどのような検索をしたか、どんなサイトをよく訪れるかが、次に表示される検索結果に影響します。SNSも「検索エンジン化」しているのです。

「おすすめ」に出るためには「関連性」がすべて

私のコンサルティング先のあるクライアント(不動産業界)では、Xで物件情報を発信しても、最初の数週間は全く見られませんでした。しかし、「住宅ローン」「間取り」「地震に強い家」など特定のジャンルに絞って投稿を続けた結果、約1か月後から「おすすめ」に頻繁に載るようになったのです。

Xのアルゴリズムは「このアカウントは住宅系の情報を継続的に発信している」と判断し、そのジャンルに関心を持つユーザーに自動でリコメンドするようになります。つまり、投稿ジャンルの一貫性がとても重要です。

逆に、日によってテーマが変わる「雑多なアカウント」は、AIが学習しにくく、誰におすすめしてよいかわからないため、表示機会が減ります。私がいつも会員の方にお伝えしているのは、「Xは「デジタル編集長」だと思って運営する」という考え方です。テーマを決め、世界観を統一し、投稿内容の方向性をブレさせない。これが最初の土台になります。

「おすすめ」に載るための3つの行動データ

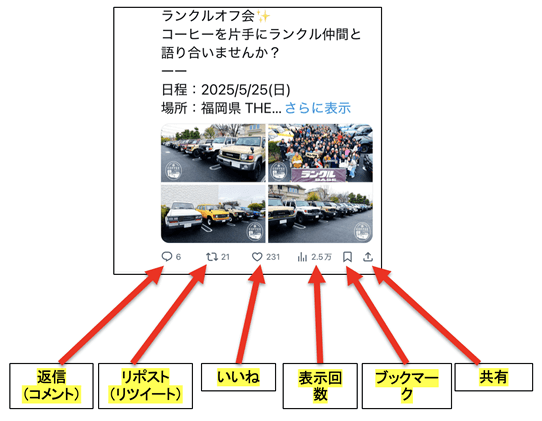

XのAIが「おすすめ」に投稿を選ぶ際に重視するデータは、大きく分けて次の3つです。

1. いいね・リポスト・コメントなどのエンゲージメント率

2. プロフィール閲覧履歴(誰があなたのページを見たか)

3. 投稿を見た後の滞在時間・再訪問率

たとえば、あるユーザーがあなたの投稿に「いいね」を押した後、プロフィールを開いて過去の投稿をいくつも見てくれたとします。するとXは、「このアカウントに強い関心を持っている」と判断し、次回そのユーザーがアプリを開いた際に、再びあなたの投稿をおすすめに表示する可能性が高まります。

このアルゴリズムの動きを理解すると、なぜ「プロフィールページを充実させること」が重要なのかがわかります。プロフィールには、あなたの専門性と信頼性(E-E-A-T)を凝縮して伝える役割があります。私のクライアントの中には、プロフィール欄に「AIマーケティング講師」や「SEO検定○級講師」と書いたことで、フォロワーが2倍に増えた例もあります。アルゴリズムは「どんなジャンルの専門家か」を理解してリコメンドを行うため、プロフィールのキーワード設計はSEOと同じくらい重要なのです。

継続投稿が信頼スコアを上げる

もうひとつ重要なのは「投稿頻度」です。多くの企業SNS担当者から「毎日投稿しても意味があるのか?」と質問を受けます。私の答えは明確で、「継続こそがAIの信頼スコアを高める唯一の方法」です。

たとえば、週1回しか投稿しないアカウントは、AIにとって「活動が不安定」と判断されます。一方、毎日1〜3回の投稿を続けているアカウントは、アルゴリズムに「この人は生きている」「このアカウントは継続的に価値を提供している」と認識されるのです。

これはGoogleのSEOでも同じ構造です。長期間更新のないサイトよりも、定期的に記事を更新しているサイトの方が上位表示されやすい理由も、同様の信頼ロジックに基づいています。実際、私がコンサルティングしている美容クリニックのXアカウントでは、3日に1回の投稿から毎日投稿に切り替えたところ、約2か月後に「おすすめ」経由のアクセスが1.4倍に増加しました。AIにとっての「一貫性」は、SEOでもSNSでも共通の評価軸なのです。

投稿の「体験価値」を上げることで拡散される

Xでは、単に情報を投稿するだけでなく、見る人が体験できる投稿を心がけるとリコメンドされやすくなります。たとえば、「SEOのコツを紹介します」という投稿よりも、「昨日、あるクライアントのX運用で「ある一文」を加えたら表示回数が5倍になりました。どんな一文だと思いますか?」と問いかける方が、ユーザーが「参加したくなる」心理を刺激します。

AIはユーザーの反応データをリアルタイムに測定しており、「スクロールを止めた時間」や「コメントを書き込んだ回数」などを総合して「価値のある投稿」と判断するのです。ですから、単なる情報発信ではなく、「読んで行動したくなる」「考えたくなる」投稿を意識しましょう。

「おすすめ」に出にくくなるNG投稿とは?

多くの企業アカウントが「おすすめ」に出づらい原因は、意外にもAIから「低品質投稿」と判断されていることにあります。XのAIは、投稿内容だけでなく他のユーザーとの関係性・反応率・過去の行動を総合して評価しています。つまり、AIにとってあなたの投稿が「信頼できない」「退屈」「誤情報リスクがある」と判断された時点で、おすすめ候補から外されてしまうのです。

代表的なNG投稿には次のようなものがあります。

・宣伝・販売目的が強すぎる投稿(例:「今すぐ購入はこちら!」など)

・外部リンクばかり投稿しているアカウント

・他人の投稿をコピペまたはAI生成文だけで構成している投稿

・リポストばかりでオリジナルの投稿が少ないアカウント

これらは一見効率的に見えて、アルゴリズムからは「独自性のないアカウント」「価値提供より拡散目的」とみなされやすいのです。実際、私がコンサルティングしているある中小企業では、AIが自動生成した製品紹介文を毎日投稿していましたが、インプレッション(表示回数)はほぼ伸びませんでした。

ところが、担当者が自分の体験を交えて「なぜその製品が生まれたか」を語る投稿に切り替えたところ、1投稿あたりの表示数が7倍に増えたのです。AI時代のSNS運用では、人間らしい視点・実体験・ストーリー性が最も強い武器になります。

ハッシュタグ検索で上位表示されるための設計

Xは検索エンジンでもあり、ユーザーが特定のキーワード(ハッシュタグ)で情報を探す動きも非常に多いです。たとえば「#SEO対策」「#AI活用」「#採用マーケティング」などのタグを付けて投稿することで、同じ関心を持つ人々に自然に見てもらうことができます。

しかし、タグを付けるだけでは上位表示されません。ハッシュタグ検索で上位に出るためには、以下の3つの条件を満たすことが重要です。

1. 投稿のテーマとタグの整合性が高いこと

2. 過去24時間以内にエンゲージメント(いいね・コメント・リポスト)が発生していること

3. 同じタグを定期的に使い続けていること

特に③は見落とされがちですが、アルゴリズムは「同じテーマで継続発信しているアカウント」を信頼します。私が支援しているAI教育事業のクライアントでは、半年間「#AIマーケティング」を毎週使い続けた結果、そのタグで上位表示されるようになり、フォロワーが増加しました。

タグ選定のポイントは、「ビッグワード1+ニッチワード1」です。たとえば「#マーケティング」と「#中小企業SNS活用」のように組み合わせると、競合の多い分野でもターゲットユーザーに届きやすくなります。

SEOとSNSの「連動設計」で効果を最大化する

私がコンサルティングの現場で常に強調しているのは、「SNS単体では結果が安定しない」という点です。SEOとSNSを連携させることで、GoogleとXの両方からのトラフィックを増やす「ハイブリッド戦略」が可能になります。その具体策を3つ挙げましょう。

① ブログ記事の要約をXで投稿する

たとえば、自社ブログで「SEOに強い記事タイトルの作り方」という記事を公開したら、その要点を140文字にまとめてXに投稿します。その際、記事タイトルをそのまま引用せず、「タイトル1つで検索順位が変わる?実例で解説します」といった「体験的フック」を使うことで、クリック率が上がります。

② 投稿内でGoogle検索に出てくるキーワードを意識する

X内で使うキーワードは、GoogleのSEOにも影響します。特に「アカウント名」「自己紹介文」「固定ポスト(ピン留め投稿)」に主要キーワードを自然に入れておくと、Google検索でもXの投稿やプロフィールがヒットしやすくなります。

③ SNSでの反応データをブログ改善に活かす

Xでどのテーマが反応を得やすいかを分析し、人気の高いテーマをブログ記事として再構成することで、SEOにも強いコンテンツが生まれます。AI時代のSEOでは「検索前行動(SNS)」→「検索行動(Google)」→「訪問・購買」という流れを一体的に設計することが重要です。

「おすすめ」に載る投稿の構成テンプレート

投稿構成にも一定の法則があります。私がクライアントに指導している「3ステップ構成」を紹介します。

1.冒頭:問題提起(3秒で共感を得る)

例:「Xで投稿しても全然見られない…と感じていませんか?」

2.中盤:解決のヒント(実体験・数字を交えて)

例:「実は「ジャンルの一貫性」を保つだけで、アルゴリズムの評価が劇的に上がります。」

3.終盤:参加を促す(行動・質問・シェア)

例:「あなたはどんなテーマで投稿を続けていますか?」

この3つの流れを守ることで、AIが「体験価値がある」「会話が生まれている」と判断しやすくなります。また、投稿の最後にハッシュタグを2〜3個入れることで、関連トピックにも広がりやすくなります。

まとめ:Xの「おすすめ」表示は努力の結果ではなく、「一貫性の報酬」である

Xで「おすすめ」に表示されるようになるまでには、即効性よりも「積み重ね」が求められます。AIが信頼するのは、「過去の投稿」「ユーザーの反応」「継続しているテーマ」です。

この3つが揃うと、Xはあなたのアカウントを「そのジャンルの信頼できる情報源」とみなし、新しいユーザーにも自動的にリコメンドしてくれます。私は多くのクライアントにこう伝えています。

「Xの「おすすめ」は、努力の結果ではなく、一貫性の報酬である」と。

短期的な反応に一喜一憂するのではなく、自社が専門的に語れるジャンルを決め、毎日少しずつ投稿を積み重ねる。それこそが、AIと人の両方に選ばれるアカウントを作る最短ルートです。

Googleの検索も、Xの「おすすめ」も、今や人間よりAIが「何を表示するか」を決めています。つまり、これからのSNS集客で成功するには、「AIに信頼される投稿」を作る力が不可欠です。

・一貫性があるテーマ

・実体験や専門知識に基づく投稿

・継続的で誠実な情報発信

この3点を守るだけで、フォロワーが自然に増え、AIからも推薦されるようになります。「おすすめに載る」という結果は、あなたのアカウントがAIにとって信頼できる存在になった証拠なのです。