ここ数年、増えている相談が、「X(旧Twitter)の検索結果で上位に出したいが、どうすれば良いのか?」というものです。Xは、もはや単なるつぶやきの場ではありません。あるサービス名や職種、店舗名、資格名、商品名を、そのままXの検索窓に入れて調べる人が急増しています。ユーザーから見ると、Xは「もうひとつの検索エンジン」として使われているのです。

Google検索と同じように、Xの検索結果の上のほうに表示されるかどうかで、問い合わせの数やフォロワーの増え方は大きく変わります。この記事では、私自身のSEOの経験、協会会員企業の運用データ、そして米国のSNS専門家やメディアの情報をもとに、「初心者でも今日からできるX内検索最適化(X SEO)」を解説します。

Contents

なぜ今、「X SEO」が必要なのか?── 検索エンジンとして進化するX

まず知っておきたいのは、Xが「単なるSNS」から、「情報を探すためのプラットフォーム」に変わりつつある、という事実です。

とくに10〜30代のユーザーは、知りたいことがあるときに、いきなりGoogleではなく、先にXや他のSNSで検索する割合が高まっています。「今、現場で何が起きているのか」「実際に使っている人の本音はどうなのか」を知るには、SNSのほうが早くてリアルだからです。海外の調査でも、若い世代がGoogleよりSNSを優先して検索に使う傾向がはっきりと出ています。

Xは若年層だけでなく、ビジネスパーソンや転職希望者、士業を探す人、近所のクリニックや店舗を探す人など、幅広い層にとっての「検索窓」になりつつあります。つまり、Xの中で検索に強いアカウントは、それだけで見込み客との接点を多く持てるようになります。そのために必要になるのが、GoogleのSEOとよく似た考え方──「X SEO」です。

X SEOの第一歩は「X内検索の仕組み」をざっくり理解すること

Xの検索機能は、Instagramの「発見タブ」やTikTokの検索ページと似ていますが、結果の並び方を見ると、かなり検索エンジン寄りの設計になっています。

検索窓にキーワードを入れると、

・アカウント

・投稿(ポスト)

・ハッシュタグ

が、関連性の高い順に一覧で出てきます。Google検索と同じように、「入力されたキーワード」と「アカウントや投稿がどれくらい関係しているか」が評価されている、というイメージです。

このとき、とくに大きな影響力を持つのが「アカウント名」と「プロフィール」です。これは、Googleでいうタイトルタグや説明文に近い役割を果たしています。また、投稿文のテキストだけでなく、画像や動画の内容も評価対象になっていると考えられます。最近のXは画像認識・動画認識の精度が高まっており、画像の中に何が写っているかも理解している可能性が高いからです。

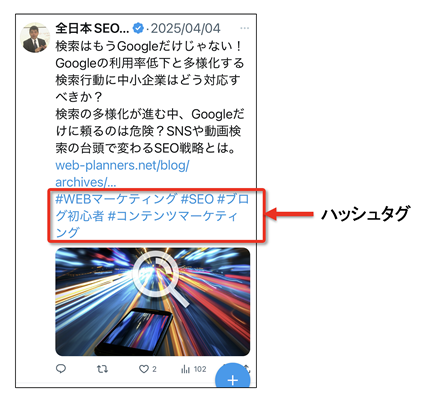

ハッシュタグは「付ければ付けるほど良い」というものではなく、むしろ自然な範囲におさまっている投稿のほうが評価されやすい印象があります。これは、Googleで言う「キーワードの詰め込み過ぎが逆効果になる」状態に近いと考えて良いでしょう。

こうした大まかな仕組みがわかると、「X内検索に強くなるために、どこから手をつければ良いか」が見えやすくなります。

対策①:アカウント名に「検索されたい言葉」を入れる

最初に見直したいのが、アカウント名です。これは、私が支援してきた法律事務所、整体院、求人サイト、クリニックなどで、大きな成果が出ているポイントでもあります。

X検索の結果を眺めると、「検索されたキーワードが、アカウント名の先頭に入っているアカウント」が上位に並びやすい傾向があります。

たとえば、名古屋の弁護士であれば「名古屋の弁護士|◯◯法律事務所」、新宿の整体院であれば「新宿の整体|◯◯治療院」、タクシー求人であれば「タクシー求人@東京」といった形です。

以前コンサルをした名古屋の法律事務所では、アカウント名を「名古屋の弁護士」という言葉から始めるように変更しました。その結果、「名古屋 弁護士」といったキーワードでのX検索で上位に定着し、「Xを見た」と言ってくださる新規相談が増えました。

ただし、ここで注意したいのは「やりすぎないこと」です。キーワードを詰め込み過ぎると、ユーザーから見ても読みづらくなり、アルゴリズムからも不自然と判断されるリスクがあります。GoogleのSEOでも、キーワードの詰め込み(Keyword Stuffing)はスパムとして扱われますが、考え方はXでも同じだと見て良いでしょう。

ユーザーがひと目見て「どんな人(どんなお店)か分かる」ことを最優先にしながら、その中に自然にキーワードを入れていく、という発想が大切です。

対策②:プロフィールに「検索語」を自然な形で入れる

次に見直したいのがプロフィール文です。X SEOにおいてプロフィールは、Googleでいうメタディスクリプションや本文の冒頭部分のような役割を果たします。「このアカウントは何の専門家なのか」「どんな人に何を提供しているのか」を、短い文章で伝える場所です。ここには、業種や地域、得意分野など、「検索されやすい言葉」を、違和感のない形で含めておきたいところです。

たとえば、弁護士・整体師・社労士・インストラクター・税理士といった職種名、名古屋・新宿・池袋・福岡といった地域名、「遺産相続」「交通事故」「整骨」「学習塾」のようなサービス内容、さらに「腰痛専門」「留学サポート専門」などの強みを、短い文章の中にさりげなく入れます。

私がコンサルしている新宿の整体院では、「新宿」「整体」「腰痛」「慢性疲労」といった言葉を、説明として自然に読める範囲でプロフィールに入れました。その結果、「新宿 整体」「腰痛 新宿」といった検索での露出が増え、地域の見込み客と思われるフォロワーが着実に増えていきました。

ここでも大事なのは、「キーワードを押し込む」のではなく、「読み物として自然であること」です。SEOでもSNSでも、不自然な書き方は、人にもシステムにも好かれません。

対策③:投稿のテキストにも「探されたい言葉」を書く

X内検索では、アカウント名やプロフィールだけでなく、投稿(ポスト)の内容も順位に大きく関わります。「イルカ」で検索されれば、イルカに触れている投稿が、「ダイビングスクール」で検索されれば、その言葉が入った投稿が、上のほうに出てきやすくなります。

長年お付き合いのあるダイビングスクールのクライアントでも、「イルカ」という言葉が入った投稿が、実際にイルカ関連の検索で上位表示されるパターンが増えました。これに加えて、投稿画像にイルカの写真が使われている場合、その影響がさらに強まっているように感じます。

Googleも、画像の中身をかなり高精度に理解しています。画像ライセンス情報や構造化データのガイドを見ると、画像検索がどれほど高度になっているかが分かります。

同じように、Xでも「テキストだけの投稿」より、「テキスト+画像(+動画)」の投稿のほうが、検索に強くなっている可能性は高いと考えて良いでしょう。

対策④:ハッシュタグは「少数精鋭」で十分

X SEOを語るうえで、避けて通れないのがハッシュタグの扱いです。初心者の方ほど「タグをできるだけたくさん付けたほうが、たくさんの人に届く」と考えがちですが、実際にはその逆の結果になることが多いと感じています。

私がクライアント各社のアカウントを分析したところ、ハッシュタグをずらりと並べた投稿ほど、エンゲージメント(いいねや返信など)が低くなる傾向がありました。これは海外のSNS研究でも、似た指摘がなされています。

実務上の感覚としては、1つの投稿につけるタグは「1〜2個」にしぼるのがちょうど良いバランスです。メインで狙いたいキーワードを、そのままタグ化するイメージです(例:#タクシー求人)。無理に英語タグを増やしたり、内容と関係の薄いトレンドタグに乗る必要はありません。

とくに地域ビジネスでは、「地域名+業種」という組み合わせが効果的です。たとえば「#名古屋 弁護士」「#新宿 整体」「#福岡 歯科医院」といった形です。Google SEOでいうキーワード乱用と同じく、タグを乱発するとかえって評価が落ちる可能性があります。ハッシュタグは、投稿の内容を少し分かりやすく補う「ラベル」程度にとどめる、くらいの感覚がちょうど良いでしょう。

対策⑤:画像・動画で「内容の理解」を助ける

前にも少し触れましたが、Xの画像認識は年々精度が上がっていると考えられます。実際にダイビングスクールのクライアントでは、「投稿のテキストにイルカという言葉を入れ、画像にイルカの写真を添付した投稿」が、「イルカ」「海の生物」といったキーワードで検索したときに、目立つ位置に表示されるケースが増えました。

また、海外のSNS分析メディアでも、「画像や動画を含む投稿は、検索からのリーチが伸びやすい」という報告が出ています。

Xのアルゴリズムは完全には公開されていませんが、Googleの画像検索やYouTubeの動画理解アルゴリズムと同じように、「テキスト+画像+動画」という組み合わせで投稿の意味を理解しようとしていると考えると、説明がつきやすくなります。

Google SEO と X SEO は何が違うのか?── 実は「考え方はほぼ同じ」

ここまで読んでいただくと、「結局、X SEOは普通のSEOと似ているのでは?」と感じられたかもしれません。その感覚は正しく、私も本質的には「ほぼ同じ」だと考えています。違うのは、舞台がウェブサイトかSNSか、という点だけです。

Googleでのタイトルにあたるのが、Xではアカウント名です。説明文にあたるのがプロフィールで、記事本文は日々の投稿です。画像に対する理解も、Google画像検索と同じように、X側でどんどん賢くなっています。Googleでキーワードの詰め込みがマイナス評価になるのと同じように、Xではハッシュタグの乱用や不自然なキーワードがマイナス要因になります。

大きく違う点があるとすれば、「X SEOのほうが、結果の変化が早く見えやすい」ということです。プロフィールやアカウント名を整えた翌日から、検索経由の露出が増えたケースも珍しくありません。サイトのSEOよりも「試して→変化を見る」というサイクルを、短いスパンで回せるのが、X SEOのメリットのひとつです。

今日からできる「X SEO」の見直しポイント

最後に、初心者の方でも今日から取り組める見直しポイントを、少しだけ整理しておきます。チェックリストというより、「順番に見ていく観察ポイント」というイメージで読んでみてください。

まず、アカウント名を見直します。地域名と業種名が、無理なく入っているでしょうか。読み手がひと目で「何をしている人なのか」を理解できるでしょうか。意味の通らないキーワードの羅列になっていないかを確認します。

次に、プロフィール文です。自分の専門分野や地域、提供しているサービスが、ごく自然な文章のなかで説明できているかを見ます。誰に向けて、どんな価値を提供しているアカウントなのかが、短い文章で伝わっているかどうかも大切です。

投稿内容については、「狙いたいキーワードを、きちんと文章の中で使えているか」を確認します。その際、単に言葉を入れるのではなく、読者が知りたい内容に沿って書けているかどうかを意識すると、結果としてエンゲージメントも上がりやすくなります。できる範囲で、画像や動画も添えていきましょう。

ハッシュタグは、たくさんついていないかを一度見直してみてください。投稿によっては、思い切って1〜2個にしぼってみるのも良い練習になります。タグは、投稿内容を補足説明する程度にとどめ、「無関係なタグで人を集めようとしない」ことがポイントです。

そして運用全体として、1〜2日に1回程度は何かしら投稿ができているか、フォロワーとのやりとり(返信・引用リポストなど)があるか、人柄や現場の雰囲気が伝わる内容が定期的に入っているかを振り返ってみてください。反応の良かった投稿は、内容を少し変えて再利用するのも立派な戦略です。

こうした小さな見直しを続けることで、「Xで検索したときに、自然と目に入ってくるアカウント」に少しずつ近づいていきます。

まとめ

X SEOとは、Xの中の検索で上位に表示されるための工夫のことです。

本質的な考え方は、GoogleのSEOとほとんど変わりません。アカウント名やプロフィール、投稿内容、画像や動画、ハッシュタグの使い方といった基本的な要素を整えるだけでも、「検索で見つけてもらえる確率」は確実に変わってきます。

私のコンサルティング経験から言えるのは、とくに以下のような業種でX SEOの効果が出やすいということです。

・士業(弁護士・社労士・行政書士など)

・クリニックや整体院、美容系のサービス

・各種スクールや教育機関

・求人サイト

・地域密着のビジネス全般

これらは「地域名+業種名」で検索されることが多く、アカウント名とプロフィール、投稿内容を少し整えるだけでも、検索での見え方が大きく変わります。

Xや他のSNSが「第二の検索エンジン」になった今、検索に強い企業アカウントは、それだけで大きな集客源になります。ぜひ今日から、できるところからX SEOを取り入れてみてください。時間をかけてコツコツ続けていけば、「検索で自然に見つけてもらえるアカウント」に育っていくはずです。