Instagramは、いまや個人だけでなく企業にとっても欠かせない集客の場となりました。しかし、どんなに魅力的な写真や動画を投稿しても、「なかなか見てもらえない」「反応が増えない」と悩む方が少なくありません。

その理由のひとつは、「自分の投稿がInstagramのどこで表示されているのか」を理解していないことにあります。どんなに良いコンテンツでも、正しい場所に表示されなければ、多くの人に届くことはありません。私はSEOコンサルタントとして全国の企業や店舗を支援してきましたが、検索エンジンでもSNSでも共通して言えるのは、「仕組みを理解した人だけが成果を上げている」ということです。

InstagramにもGoogleと同じように、AI(人工知能)が投稿を評価し、「誰にどの順番で見せるか」を決めるアルゴリズム(表示の仕組み)が存在します。今回は、そのアルゴリズムの基本とともに、投稿が実際に表示される3つの主要画面――ホーム画面・リール・発見タブ(検索)――の構造をわかりやすく解説します。さらに、Google検索とInstagramの評価の共通点にも触れ、中小企業や個人事業主がInstagramで新規顧客を獲得するための実践的ヒントをお伝えします。

Contents

アルゴリズムとは「見られる・見られない」を分ける「自動判定システム」

まず最初に理解すべきは、InstagramもGoogleも、すべての表示にはアルゴリズム(Algorithm)が働いているということです。アルゴリズムとは「一定の条件に基づいて投稿を自動的に評価し、その結果によって表示順位を決める計算式のようなもの」です。

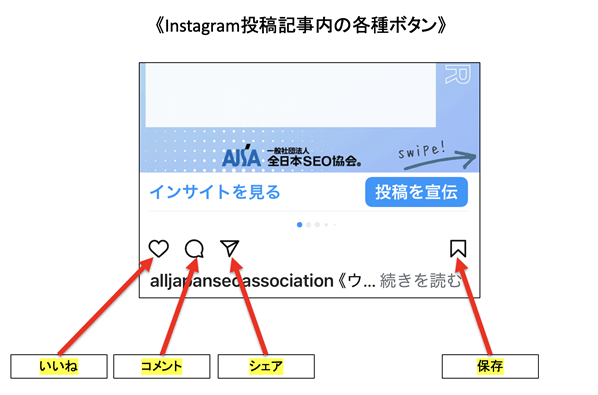

Instagramの場合、投稿がユーザーに表示される場所や頻度は、「エンゲージメント(いいね・コメント・保存など)」や「滞在時間」などのデータをもとに、AIがスコアをつけて自動的に判断します。

Googleの検索アルゴリズムと非常に似ていますね。つまり、SNSも「最適化(Optimization)」の時代に入っているのです。

Instagramを開くとまず表示される「ホーム画面」― 日常的に最も多くの人が見る「フィード投稿」の舞台

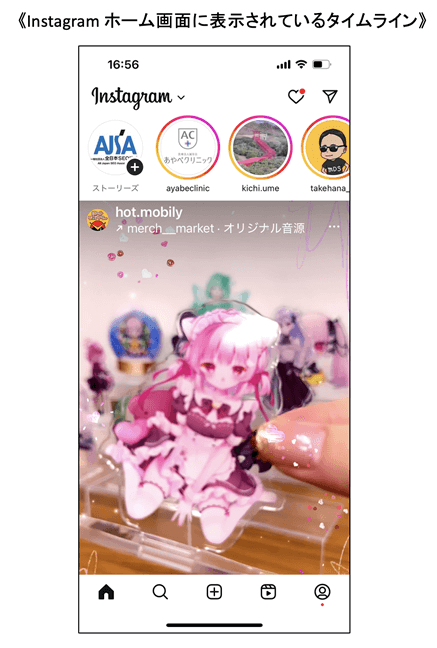

Instagramのアプリを開いた瞬間に表示されるのが「ホーム画面」です。ユーザーがフォローしているアカウントや、おすすめの投稿が次々に並ぶメインの画面で、スクロールするたびに新しい投稿が次々に表示されていきます。

多くの人は、1日のうち平均10〜20分をこの画面で過ごしていると言われています。つまり、このホーム画面に自分の投稿が表示されることができれば、もっとも多くのユーザーの目に触れるチャンスがあるのです。

ただし、ここで注意したいのは、フォロワー全員に自動で表示されるわけではないという点です。Instagramは「エンゲージメントが高い投稿」を優先的にホーム画面に出すため、日ごろから反応が多いアカウントの投稿ほど上位に表示されます。

たとえば、あなたがフォロワー500人を持つアカウントを運用しているとしても、そのうちの全員があなたの投稿を見ているわけではありません。実際には、過去に「いいね」や「コメント」「保存」をしてくれた人の画面に表示されやすく、一度も反応したことのないフォロワーのタイムラインにはほとんど表示されないケースもあります。

つまり、フォロワー数よりも「どれだけ日常的に関わってくれているか」が重要なのです。私がコンサルティングを行っている店舗経営者の中にも、「フォロワーが多いのに集客に繋がらない」と悩んでいた方がいましたが、分析してみると、いいね率が1%以下。投稿内容が一方的だったのです。

そこで、「質問型キャプション」や「体験談を共有する投稿」に変えたところ、コメント数が増え、ホーム画面での露出も倍増しました。このように、フォロワーの質と関係性を高めることが、ホーム画面で上位に表示されるための第一歩になります。

動画専用の「リール画面」― 発見されるチャンスが最も大きい場所

次に注目すべきは「リール画面」です。アプリ右下の再生ボタン(三角アイコン)を押すと、縦長のショート動画だけが並ぶ「リール専用タイムライン」が開きます。このリールこそが、フォロワー以外のユーザーに見つかる最大の入り口です。

なぜなら、リールはAIがユーザーの興味に基づいておすすめを自動選出しており、投稿者をフォローしていなくても興味が一致すれば表示されるからです。たとえば、美容室のクライアントで「前髪カットの失敗を防ぐ3つのコツ」というリールを投稿したところ、フォロワーは2000人未満にもかかわらず、リール経由で30万回再生されました。

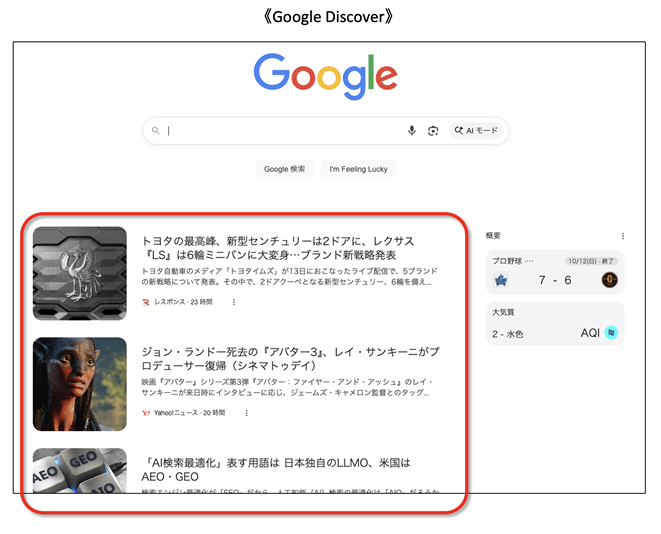

保存率が高かったため、AIが価値のある投稿と判断し、数日間で多くの新規ユーザーのタイムラインに表示されたのです。つまり、リール=小規模アカウントでもバズを狙える場所。写真中心のフィード投稿よりも拡散力があり、SEOで言えば「Google Discover」に近い存在です。

情報を探す人が訪れる「発見タブ」― SNSの中にある「検索エンジン」

ホーム画面やリールが「受動的に表示される場所」だとすれば、「発見タブ」は「自分から検索して情報を探す場所」です。虫眼鏡アイコンを押すと開くこの画面では、おすすめ投稿に加えて、画面上部に「検索バー」が設置されています。

ここに「大阪 カフェ」や「ネイル デザイン」「不動産 投資」などを入力すると、関連する投稿・リール・アカウント・ハッシュタグが一覧で表示されます。まさに、Instagram版のGoogle検索です。

最近は、特に若年層のユーザーがこの発見タブを使ってレストランや美容室、旅行先を探す傾向が強くなっています。実際に私のクライアントでも、「Instagram検索で『神戸 カフェ』と打って来店した」というお客様が増えたことがわかっています。

Google検索と異なり、Instagramでは写真や動画が先に並ぶため、視覚的に「好感を持たれるデザイン」が非常に重要になります。

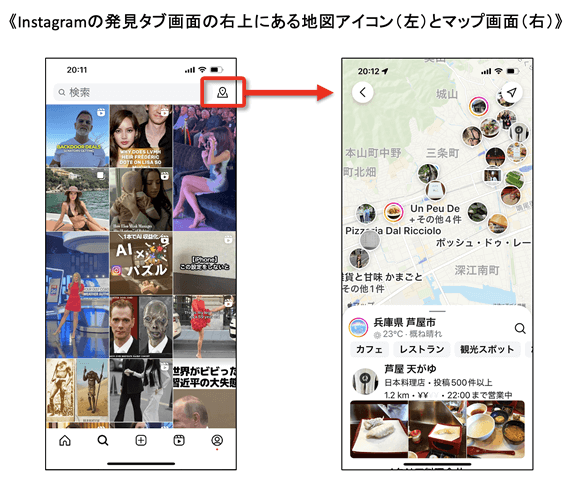

「マップ機能」──Googleマップより「感情で動く検索」

Instagramの中には、地図(マップ)機能があります。発見タブの右上にある地図アイコンを押すと、自分がいる場所や特定エリアの地図が表示され、周辺の店舗や施設のアカウントがピン表示されます。

たとえば東京・代官山にいる場合、近くのカフェ・美容室・整体院などが写真付きでアイコンとして地図上に並びます。それをタップすると、各店舗のInstagramアカウントに直接アクセスできる仕組みです。このマップ機能は、Googleマップ以上に「ビジュアルで選ばれる」検索体験を提供しています。投稿の雰囲気や店内写真が第一印象を決めるため、たとえ立地が良くなくても、「写真が魅力的」な店舗は高確率でクリックされます。

実際、私のクライアントである大阪のカフェでは、Instagramのマップ経由で新規来店者が増加しているという報告があります。

投稿に「#大阪カフェ」「#堀江ランチ」などのハッシュタグと正確な位置情報を設定することで、地図検索からの露出が大幅に上がったのです。

Instagramの「おすすめ表示」はどう決まるのか?

多くの人が誤解しているのは、Instagramの「おすすめ表示」はフォロワー数ではなく、AIが判断する「投稿の価値スコア」によって決まっているという点です。このスコアは、以下のような指標をもとに算出されます。

1.エンゲージメント率(いいね・コメント・保存)

2.視聴完了率(リール動画の場合)

3.ユーザーの滞在時間(キャプションを読む・スワイプする時間)

4.投稿の新しさ(投稿後24時間以内の反応)

5.他のユーザーとの関連性(過去の閲覧・いいね履歴)

AIはこれらのデータを分析し、「ユーザーにとって役立ちそう・楽しい」と判断した投稿を「発見タブ」や「リール」に優先的に表示します。この仕組みを理解せずに「ただ投稿を続けるだけ」では、フォロワーにも見られず、アルゴリズムに評価されないまま終わってしまうのです。

私がSNS活用コンサルティングでいつも伝えているのは、「Instagramは努力量ではなく、理解量で結果が変わるツール」ということです。投稿を最適化すれば、フォロワー100人でもリールで数万回再生を取ることができます。逆に、戦略なしで1万人のフォロワーがいても、エンゲージメントが低ければ表示されません。

おすすめ表示に乗る投稿を作る3つの原則

では、実際にどうすればInstagramのAIに評価され、「おすすめ」に乗りやすくなるのでしょうか?私がコンサルティングでクライアントに指導している3つの原則を紹介します。

(1)投稿は「最初の3秒」で心をつかむ

動画や画像の冒頭3秒は、AIにとってもユーザーにとっても最重要ポイントです。スクロールを止める一言、インパクトのあるビジュアル、動きのある導入で関心を引きましょう。これはリール動画に限らず、静止画投稿でも同じです。

例:「たった1分で変わる朝の習慣」「知らないと損する収納テク」など、

「続きを見たい」と思わせる要素を入れると滞在時間が伸びます。

(2)「保存したくなる情報」を盛り込む

Instagramでは「保存ボタン」が最も重要なエンゲージメントです。AIは「後で見返したい=価値が高い」と判断し、発見タブでの表示を強化します。

レシピ、チェックリスト、ハウツー、マップ付きガイドなど、実用的でストックされる投稿を作ると評価が上がります。

全日本SEO協会会員の中にも、インテリア業の方が「DIY道具リスト」を投稿したところ、保存数が他の投稿の3倍になり、フォロワー以外の閲覧が爆発的に増えたという事例がありました。

(3)「共感ワード」をキャプションに入れる

キャプション(説明文)もAIの分析対象です。単なる商品の説明ではなく、ユーザーの気持ちに寄り添う言葉を入れましょう。たとえば、

「仕事帰りにちょっと癒されたいときにおすすめ」

「休日の朝、ゆっくり過ごしたい人にぴったり」

こうした共感ワードは、コメント率を上げ、結果的におすすめ表示につながります。

GoogleのSEOとInstagramの共通点

InstagramとGoogle検索はまったく別物に見えますが、私はどちらにも同じ「評価の本質」があると考えています。それは、「ユーザーの満足度を高めるコンテンツが上位に出る」という原則です。

GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視していますが、Instagramも「リアルな体験」「専門的な視点」「信頼できる発信者」を評価します。

たとえば、

• 店舗オーナー自身が体験談を語る

• プロの知見をもとにリールを作る

• 顧客とのエピソードを交える

こうした投稿はAIが「人間らしさ(Authenticity)」を感じ取り、上位表示されやすくなります。

Instagramは「第2の検索エンジン」へ

いま、Instagramは単なるSNSではなく、検索エンジンとして進化しています。ユーザーは「検索バー」や「マップ」で情報を探し、AIが最適な投稿を推薦する。つまり、Instagramでの集客は「SNS運用」ではなく、もはや「SNS SEO(発見エンジン最適化)」の時代に突入しているのです。

Google検索が成熟し競争が激化するなかで、Instagramは中小企業・個人事業主にとって、フェアに戦える「第二の検索フィールド」です。重要なのは、アルゴリズムを敵に回さず、味方につけること。それこそが、これからの時代のSNS活用の鍵となります。