Instagramで投稿をしても、「なかなか見てもらえない」「おすすめに載らない」と悩む人は多いものです。どんなに時間をかけて作った写真や動画でも、アルゴリズム(AIの仕組み)が評価しなければ、ユーザーの目に触れることはほとんどありません。

私がこれまでのSNSコンサルティングを通じて確信したのは、InstagramもGoogleと同じくアルゴリズムの理解が成否を分けるということです。今回は、Instagramの「おすすめ表示」を決める3つの評価要素を中心に、初心者でも理解できるように仕組みを分解し、私が実際にコンサルティング現場で指導している実践的な改善策をお伝えします。

Contents

「おすすめ表示」はAIが「人の反応」を見て決めている

Instagramのアルゴリズムは、「ユーザーがどれだけその投稿に反応したか(=エンゲージメント)」を最も重視しています。いいね、コメント、保存、シェア──これらの行動が多い投稿ほど、Instagramは「価値があるコンテンツ」と判断し、おすすめ欄(発見タブ)やリールに優先的に表示します。

逆に、反応が少ない投稿はどれだけ質の高い写真でも、下の方に埋もれてしまい、ほとんど見られなくなります。言い換えれば、「ユーザーの熱中度(エンゲージメント)」が高い投稿ほど伸びるのです。この考え方は、GoogleのSEOと非常に似ています。Googleも「クリック率」「滞在時間」「直帰率」など、ユーザーがどれだけページに興味を持ったかを見て順位を決めています。

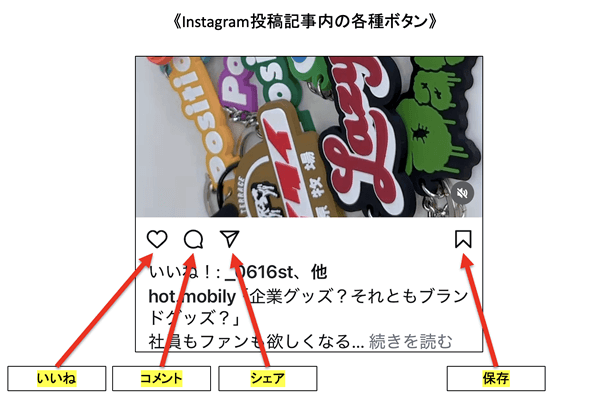

エンゲージメントを高める4つの行動指標

InstagramのAIが投稿を評価するうえで特に注目しているのは、以下の4つの指標です。

1.いいね(Like)

もっともシンプルな反応ですが、数が多いほどポジティブ評価。

2.コメント(Comment)

コメントが多い投稿は「会話が生まれている」と判断され、上位に表示されやすい。

3.保存(Save)

ユーザーが「後で見返したい」と思う投稿は価値が高いと判断される。

他の人に共有される投稿は、強いエンゲージメントの証。

これらを増やすことが、おすすめ表示される投稿を作る第一歩です。私のクライアントの美容室アカウントでは、「ビフォーアフター写真+体験談」を組み合わせた投稿を行ったところ、保存率が3倍近くに増加して、発見タブでの露出が急増しました。AIは「反応の多い投稿=人に役立つ投稿」と認識するため、投稿のテーマ選びと構成が極めて重要になります。

「ユーザーの興味」との一致が表示を左右する

InstagramのAIは、ユーザー一人ひとりの「興味」を学習しています。例えば、私は自己啓発や経営、テクノロジー系の投稿をよく見ています。その結果、発見タブには自然と同じジャンルの投稿が多く表示されるようになりました。

これは、ユーザーの視聴履歴や検索行動、そして「どの投稿にいいねをしたか」という履歴からAIが学習しているためです。つまり、投稿の内容が特定の興味層と一致しているかどうかが非常に重要です。どんなに内容が優れていても、ユーザーの関心とズレていれば表示されにくくなります。

たとえば、子育て世代をターゲットにした自己啓発セミナーを集客したい場合、「子育ての悩み」「家族との時間」「ママの自己肯定感」など、その層が日常的に反応しやすいテーマの投稿を増やすべきです。マーケティングの世界ではこれを「セグメンテーション(興味の細分化)」と言います。ターゲットごとに投稿テーマを最適化することで、AIが「興味に合っている」と判断し、おすすめに出やすくなります。

私がSNSコンサルティングをするときにも、クライアント企業に顧客層を3~4パターンに分けて発信することを推奨しています。特定の層に刺さる投稿が生まれると、AIがそれを「発見タブの候補」として推薦する傾向が明確に見られるからです。

フォロワーとの「関係性の深さ」が露出を変える

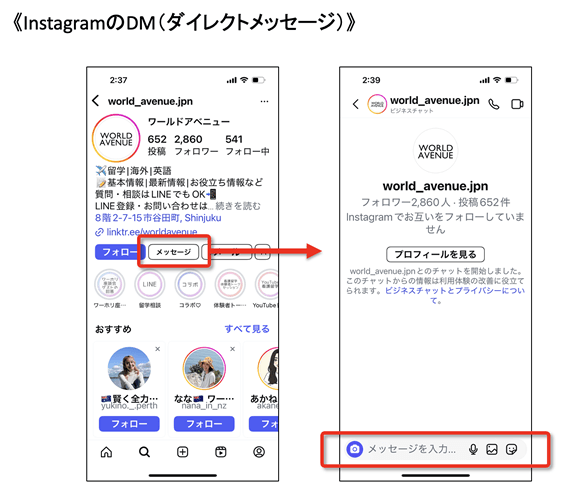

もうひとつの重要な評価軸が「投稿者とユーザーの関係性」です。過去にいいねを押した、コメントした、DMを送った── そうした相互交流があるアカウントほど、投稿が上位に表示されやすくなります。

私のクライアントでも、DMで質問を受けたり、投稿へのコメントに丁寧に返信するようにしたところ、同じフォロワーでも表示回数が増加しました。これはInstagramが「関係性の深いユーザーの投稿を優先する」という設計を採用しているためです。一度も反応したことがないアカウントの投稿よりも、やり取りがある相手の投稿を優先的に見せる── 人間関係の心理をAIが再現しているとも言えるでしょう。

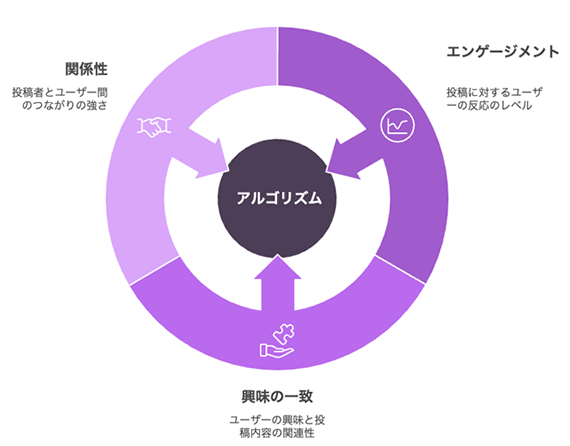

おすすめ表示を決める3つの主要要素

Instagramの「おすすめ表示」は、AIが膨大なデータをもとに「どの投稿を、どのユーザーに、どの順番で見せるか」を判断する仕組みです。この判断には、主に次の3つの要素が使われています。

① 投稿の「エンゲージメント(反応の多さ)」

Instagramは、投稿に対してどれだけ多くのユーザーが反応したかを細かく測定しています。いいね、コメント、保存、シェアといったアクションが多いほど、「この投稿は他の人も興味を持つ可能性が高い」と判断され、おすすめ画面(発見タブ)やリールに優先的に表示されるようになります。

つまり、単に写真が綺麗だから表示されるのではなく、「ユーザーがその投稿にどれだけ熱中しているか」が重視されているのです。この「熱中度」という考え方は、Googleの検索評価にも共通しています。Googleも、クリック率や滞在時間、再訪問率などから「ユーザーが満足したページ」を判断しています。

② ユーザーの「興味との一致」

InstagramのAIは、ユーザーがどんな投稿を好むかを常に学習しています。たとえば、あるユーザーが料理動画をよく見る場合、その人の発見タブには料理関連の投稿が増えます。一方で、旅行好きな人には旅先の写真やホテル紹介などが多く表示されるようになります。

このように、AIは「過去の閲覧履歴」「いいねした投稿」「保存したテーマ」などをもとに、個人ごとの興味をプロファイル化しています。そのため、自分の投稿がユーザーの興味分野と一致していなければ、どんなにクオリティが高くても表示される機会は少なくなります。この仕組みを理解した上で、投稿の方向性を「誰に見てもらいたいか」に合わせて設計することが大切です。

③ 投稿者とユーザーの「関係性」

Instagramは、ユーザーがよく交流している相手の投稿を優先的に表示します。たとえば、過去にDMを送った相手、コメントをやり取りした相手、あるいは頻繁に投稿を見ているアカウントなどは、「関係性が深い」とみなされ、ホーム画面やリールで優先的に出てくるようになります。

この関係性という評価軸は、他のSNSよりもInstagramが特に重視しているポイントです。つまり、フォロワーとの会話、コメントへの返信、DMでのやりとりなど、日常的な交流そのものが「おすすめに載るための信用スコア」になっているのです。一度も交流がないアカウントよりも、会話をしたり反応し合ったアカウントの投稿が上位に出やすいのはこのためです。

アルゴリズムの考え方を理解することが第一歩

これまでのSNS集客では、「とにかく投稿を増やせば見てもらえる」と思われてきました。しかし、InstagramのAIは今や、投稿の量よりも質、そして関係性を重視しています。アルゴリズムの目的は、ユーザー一人ひとりが「自分にぴったりの情報だけを見る」体験を作ることです。

だからこそ、誰に向けて、どんな価値を届けるかを明確にした投稿が伸びやすくなります。私が全日本SEO協会で行っているSNS講座でも、「まずAIがどう判断しているのかを理解することが、すべての対策の出発点です」と常にお伝えしています。アルゴリズムを理解しないまま闇雲に投稿しても、まるで暗い海にボトルメールを投げるようなもの。AIのルールを味方につけた人だけが、確実におすすめ欄に表示されるのです。

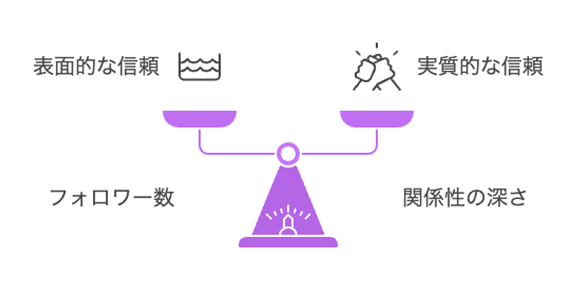

フォロワーとの関係性が「露出のベース」になる

最後にもう一度強調したいのは、フォロワーの数ではなく、関係性の深さが重要ということです。フォロワーが少なくても、コメントやDMなどで交流があるアカウントは

AIが「信頼関係がある」と判断し、投稿を優先的に表示してくれます。

一方で、フォロワーが1万人いても、反応がほとんどなければ「関係性が薄い」と判断され、ホーム「画面にも発見タブにも出にくくなってしまいます。Instagramのアルゴリズムは「数字」ではなく「つながり」を見ています。だからこそ、日々の小さなやり取りを大切にすることが、もっとも確実な「おすすめ表示対策」になるのです。

アルゴリズムを理解すれば「見られる投稿」は作れる

Instagramの「おすすめ表示」は、偶然ではありません。AIが次の3つの要素──

①エンゲージメント(反応の多さ)

②ユーザーの興味との一致

③投稿者との関係性

を総合的に判断し、表示順位を決めています。この仕組みを理解したうえで投稿を作れば、フォロワーの数に関係なく、確実に表示のチャンスを広げることができます。Instagramのアルゴリズムは、Google検索と同じく「ユーザーに価値ある情報を届ける」ことを目的としています。つまり、「AIが喜ぶ投稿とは、結局『人が喜ぶ投稿』なのです。その本質を忘れずに、あなたのアカウント運用にもぜひ活かしてみてください。